Supplements

UNESCO BSPキャンプ 日本文化紹介プレゼンテーション

UNESCO BSPキャンプの詳細については、キャンプ初日のブログで紹介しましたが、その実施目的の1つに、「異文化交流」があります。もちろん、国籍の異なるメンバーで構成される様々な活動の中でのコミュニケーションを通して、異文化交流は大いに行われますが、さらにお互いの国を理解するため、Evening Programと称して、BSPキャンプ参加国の紹介プレゼンテーションが行われました。持ち時間20分の中で、ビデオやパワーポイントを用いたり、国旗やお菓子を持参したり、ダンスやお祭りの体験活動が行われたり、それぞれに工夫を凝らした面白い内容が披露されました。

日本の文化紹介は3日目のトップバッター!会場を巻き込んだ体験型のものを披露しようと、子供から大人まで楽しめる「折り紙」を日本から持参し、紹介しました。今回は時間も限られているため、制作物は1つに絞ることに。折り紙の中でも代表的でかなり日本らしい「折り鶴」をテーマにしました🕊

とは言え、まず最初に、日本の文化全体を知ってほしいなあと思い、簡単なビデオを視聴しました!伝統文化からポップカルチャーまでを簡潔に分かりやすくカッコよくまとめた素敵なYoutubeに出逢ったので、ちょいと拝借させていただきました。私たちが作るよりも絶対に分かりやすい(笑)

そしてお待たせしました!折り鶴の時間です!

ただ折るのではなく、せっかくなので文化として小話も少し紹介したいなあと思い、体験の前にちょっとしたプレゼンテーションを行いました。

1つは、千羽鶴に関する佐々木禎子さんのストーリー。原爆の話とともに紹介しました。広島で原爆によって被曝した禎子さん。千羽鶴を折れば長生きできるという希望を持ち、鶴を折り続けます。そして千羽折り終えたものの、白血病により12歳で亡くなりました。その後、広島平和記念公園には禎子さんをモデルとした原爆の子の像が建てられ、毎年多くの千羽鶴が贈られているという話です。

千羽鶴には、「平和」「追悼」「長寿」「願い」などの意味があることを紹介しました☺️

そしてもう1つ!ちょうど少し前に、京都アニメーションの放火事件が起きた時期。この事件の後にも、市民やファンから、「祈り」を込めて、事件現場に多くの千羽鶴が届けられたそうです。この事件についても紹介したところ、世界中で報道されていたようで、バルト海の高校生たちも知っていました。興味深そうに聞いてくれました。

そして、鶴の折り方を紹介するビデオを流しながら、私たちが講師となり、折り鶴体験をしました!もちろん難易度はかなり高め(笑)あちらこちらで日本人スタッフに助けを呼ぶ声が😂ビデオも何度もリピートしました(笑)でも、「折り紙」といえば「折り鶴」なんです!ということで頑張ってもらいました( ;∀;)

最終的には、途中で諦める人はおらず、みんな一生懸命作り上げてくれました👏

日本から持ってきたお菓子を配ってプレゼン終了!やっぱり日本のお菓子って大人気ですね。すぐに完売!「1人1つでお願いします」というと、「こっちとこっち、どっちが美味しい?」「うーん、選べない」「1つずつ取って、シェアしよ!」などなど、お菓子ブースがわちゃわちゃしておりました(笑)

与えられた20分は軽く超えてしまいましたが、みんな楽しそうで何よりでした!

この日のブログも是非ご覧ください!

Loodusmaja 日本文化紹介イベント プレゼンテーション

Loodusmajaでの日本文化紹介イベント!市民に開かれたネイチャー・カルチャーセンターということで、広く広告を行い、日本語を学ぶ大学生や近所の方々など、様々なTartu住民の方にお越しいただきました🎉

今回はBSPキャンプの時よりもかなり長い2時間という文化発表の時間。前半20分ほどのプレゼンテーションの中で、Youtubeからの日本紹介ビデオの視聴と、後半で行う体験活動に合わせた日本文化紹介発表を行いました。紹介した日本文化は、「折り紙」「書道」「着物(浴衣)」の3つです\\\\٩( 'ω' )و ////数ある文化の中で、気軽に体験しやすいものを3つ選び、2人1組のグループで発表・体験活動をリードしました👏その後の体験活動では、アニメをスクリーンに流したり、予め作っておいた豚汁・カレー、日本から持参したお菓子を振る舞ったりしました。豚汁が特に大人気◎

最初の発表は「折り紙」チーム。「折」・「紙」の文字の意味を紹介し、歴史を少し辿って行きました。折り紙という概念自体はなんと1000年前から存在していたそう😳元々は文書や文を紙で文字に残し、折って保存したり送ったりしていましたが、それらのことを含めて折り紙の起源と認識されています。今のような形で「折り紙」という言葉が使用され始めたのは明治前後とされ、学校教育にも取り入れられるようになったそうです。「折り鶴」についても少し触れ、紹介を終えました!

次に「書道」!中国から渡来し、16〜17世紀に日本で広まったところから紹介しました。日本独特の形式には、やはりsamurai文化が関わっていたようです(`・ω・´)🇯🇵書道で使用する筆・墨・半紙の紹介も実物を用いて行いました。

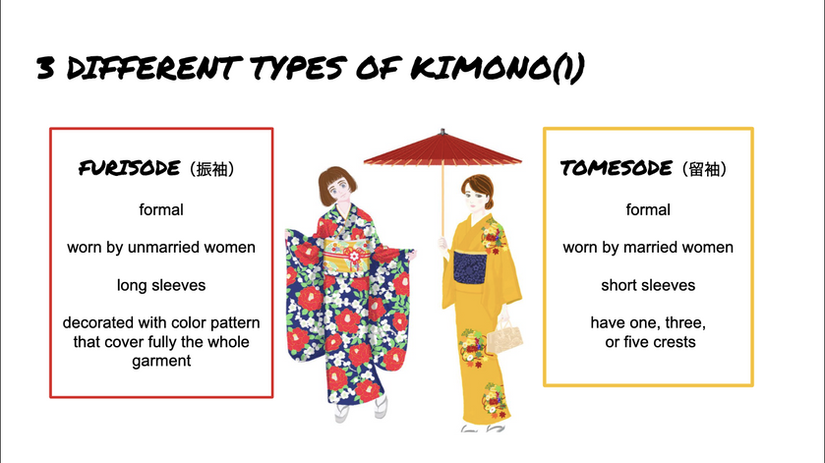

最後に「着物」!着物の種類はたくさんありますが、代表的で違いも分かりやすいもの(振袖、留袖、浴衣)を取り上げ、着用場面や特徴をイラストとともに説明しました👘現代では、着物や浴衣を着る機会が減ってしまいましたが、イベントごとには欠かせません。私たちや家族の写真を中心に、どのような場面でどのように着るのか、紹介していきました( ´ ▽ ` )

残りの時間は、2人1組のグループに分かれて、体験活動を行いました😀🌸折り紙チームは、持参した折り紙の本を参考に、鶴やカエル、ハートなどを作っていきました!折り紙活動は子供たちに人気だった印象!書道チームは、半紙に好きな文字を書いていきました。自分の名前や国の名前などを漢字で書きたい人が多く、当て字を私たちが考え、一緒に書く練習をしました。こちらは大人に人気!浴衣は6着用意していたのですが、足りないぐらいに、多くの人が試着しにきてくれました!写真もパシャリ📷

活動の合間には、テーブルに用意された豚汁・カレーやお菓子を手に、座りながらアニメを見る若者の姿が(*^ω^*)ドラえもん、クレヨンしんちゃん、ナルトなど、有名なアニメを字幕付きで流しました◎

時間ギリギリまで皆さんに楽しんでいただけ、大満足でした(((o(*゚▽゚*)o)))